このページでは、

ロゴジェンモデルの音響分析について

説明します。

異同弁別という言葉が多く出てきます。

異同弁別とは、

2つの刺激が同じか異なるかを

答える課題です。

例)

/ta/と/ta/ :同じ(○)

/ta/と/ka/ :異なる(✖️)

✔︎ 音響分析とは、

語音の音色を聴き取る能力

✔︎ 音響分析障害は

聴力検査は良好だが、

単音の異動弁別ができない場合に疑う

✔︎ ウェルニッケ失語に合併しやすい

✔︎ 聴く構えができてから、

聴覚的課題をしてもよい

音響分析とは

語音の音色を正しく聴き取る能力をいう。

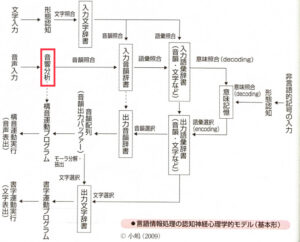

小嶋は、語音認知には、

弁別と認知の2段階があると述べており、

音響分析は、「弁別」の段階である。

つまり、

/ta/と/ka/が同じか否かを

聴覚的に判断するのが

音響分析能力である。

なお、次のレベルの音韻照合にて、

/ta/が/ta/であると認知される。

音響分析障害とは

音響分析障害では、

純音聴力検査は良好でで

環境音の聞き分けも可能である。

しかし、

語音を聞き分けることができなくなる。

ウェルニッケ失語に

合併しやすいと言われている。

例1)

/ta/と/ka/を音声提示されたときに、

同じ音だと判断してしまう。

例2)

/ma/と/ma/を音声提示されたときに

違う音だと感じてしまう。

検査法

✔︎純音聴力検査にて、聴力が保たれている

✔︎SLTAの口頭命令、文の復唱の得点が

良ければ良好の可能性大。

✔︎SLTAの仮名の理解が全問正答であれば、良好の可能性大。

誤答でも、障害だとは言い切れない。

(音韻選択の障害が関与しているかも)

✔︎詳しくは

SALA失語症検査の聴覚性異動弁別で判断

✔︎単音の復唱で一定の評価は可能

良好ならば、音響分析は良い可能性あり

不良でも障害があるとは言い切れない。

(音韻選択障害が関与しているかも)

音響分析障害の訓練法

文字を用いた意味セラピー

音響分析から障害されている場合

聴覚刺激の訓練は拒否につながりやすい。

そのため、

文字や絵を用いた意味セラピーを

優先的に行う。

会話場面で、患者様が

「え?何?」という反応が増えてきたら、

聴く構えができてきたと考え、

聴覚刺激での訓練を開始していく。

詳しく知りたい方は、こちらから

楽器の音色の弁別

語音の「音色」の弁別が苦手ならば

楽器の音色の弁別能力を先に伸ばそう!

という課題

レベル①

異なる楽器を用いた異同弁別

例)

ピアノの音、ギターの音

レベル②

同じ楽器を用いて音階を変えての異動弁別

例)

ピアノ「ド」、ピアノ「ソ」の○✖︎

段階的な単音の異動弁別

異同弁別のレベルを徐々に上げていき、

単音の弁別能力の向上を目指す訓練法

レベル①

母音と子音どちらも異なる音で○✖︎

/ka/と/te/

レベル②

母音のみ異なる音で○✖︎

/ka/と/ke/

レベル③

子音のみ異なる音で○✖︎

/ka/と/ta/

おわりに

今回は音響分析についての説明でした。

ウェルニッケ失語に合併しやすい

音響分析障害。

聴覚的理解が不良なので、

聴覚刺激での訓練を行いたいのが本音。

しかし、そこは慌てずに

患者様の聴く構えができてから行う方法も

あります。

頭のスミに入れてくださればと思います。

なお、本記事は

下記の書籍を参考にさせていただきました。

\まずはここから/

\なるほど失語症との親和性抜群/

\症例や訓練法が多彩/

ロゴジェンモデルをもとにした

デジタル訓練教材を販売しています。

興味がある方はこちらからどうぞ

コメント