ワーキングメモリの機能訓練ってプリントでしづらいよね

ワーキングメモリ課題はアプリが大活躍だね!

使えるアプリを教えて!

プリントでワーキングメモリの機能訓練を

するの難しくないですか?

脳卒中後遺症の患者様に多い

ワーキングメモリの低下

しかし、プリント課題では機能訓練が難しい(気がする)

本記事では、そんな悩みを解決するために、

日頃からアプリサーフィンをしまくっている私が、

ワーキングメモリのアプリを紹介します。

本記事を読めば、

ワーキングメモリシステムの概要と

機能訓練に使えるアプリが分かり、

臨床に役立てれるかと思います。

アプリを使用した訓練で、

少しでも患者さんが楽しめるリハビリになればと思います。

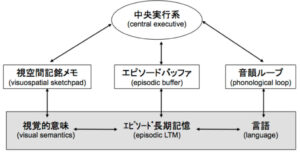

結論①:ワーキングメモリは会社と似ている

上司:中央実行系

部下:

・視空間スケッチパッド

→視覚系の短時間の記憶と処理を行う

・エピソードバッファ

→複数モダリティの記憶と処理を行う

・音韻ループ

→聴覚系の短時間の記憶と処理と行う

普段は部下が働き、

上司は表に出てこない。

非日常的なことが起きた際に上司が働き

どの部下が中心となって対応するか決定

ワーキングメモリシステムの

詳しい内容を知りたい方はこちら⬇️

結論②:ワーキングメモリに使えるアプリ3種

本記事で紹介しているアプリは

下記の4つです

聴覚性ワーキングメモリを鍛える

デジタル教材

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

毎日の脳トレーニング

脳トレ - 記憶ゲーム

音韻ループと視空間スケッチパッドを鍛えるゲーム

音韻ループを鍛えるゲーム

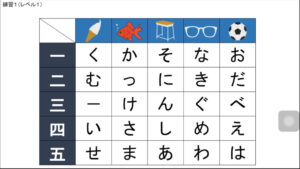

聴覚性ワーキングメモリ課題(自作)

小学生からできる

音声を聴きながら解く

クロスワード課題

【手順】

❶パワーポイントを開始

❷音声を聴く

❸正しく聴きクロスワードを解く

Lumosity:スーツケースシャッフル

ホテルマンがbagを配る

【手順】

❶bagの色と個数を覚える

❷客の要望するbagが手元あれば渡す

❸要望するbagがなければ、渡さない

※私は青○個、赤○個と音で覚えるため

音韻ループアプリに入れました

レベルが上がるにつれて、

覚えるバックの個数が増えていき、

複雑化していきます。

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

Lumosity:黒板チャレンジ

2つの式を暗算し、大きい方を選ぶ

・答えが同じ場合は「同じ」を選択する

2つの式を計算が出現する。

答えを把持しながら

他方の計算もするゲーム

序盤は簡単ですが、

後半は( )付き式も出てきます

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

音韻ループを鍛えるおすすめ教材

小学生対象に作られた教材だが、

脳卒中後遺症のある患者様も使える内容

対象者が短文〜長文の概要を

理解するゲーム感覚の課題が

多数収録されている

視空間スケッチパッドを鍛えるゲーム

毎日脳トレ:シルエットボックス

箱の中を出入りする動物を見て、

最後に残った1匹を選ぶ

※イラストではなく名前で考える方は

音韻ループに入るかも

シルエットの動物の行き来が

とっても可愛いゲームです

毎日の脳トレーニング

脳トレ -記憶ゲーム-:クッキングピザ

ピザの材料と個数を覚えて、再現する

※具材の名前と個数を音声で覚える方は

音韻ループのゲームになるかも

脳トレ -記憶ゲーム-

Lumosity:空まで届け

一瞬出る数字を覚えて、

小さい順にタップする

難易度が上がるにつれて、

個数が増えたり、広範囲に数字が出現します

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

Lumosity:鯉の池

動き回る鯉に1個/匹ずつエサを与える

どの鯉に餌をあげたか覚えつつ、

次の鯉に餌を与える

鯉が動き回るのが、いじらしい

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

Lumosity:ピンボール

ピンの位置を覚えて、ボールがどこへ

進むかを当てる

Lumosity: 毎日の脳トレゲーム

※一部有料

まとめ

今回は、ワーキングメモリの概要と

アプリを紹介しました。

中央実行系を鍛えるアプリはないの?

と感じた方がいると思います

先述したように、

日常的な場面では部下が活躍し

中央実行系は非日常的場面に出くわした時に出現します

そのため、

セラピストが意図的に

非日常を演出しなければ鍛えられない

と思われます

そう考えるのであれば、

ご年配の方にiPadでアプリに触れていただくのも、

中央実行系が働くのですかね…笑

私には、分かりません

一つ言えるとすれば、

視空間スケッチパッド、音韻ループを鍛えることで、

中央実行系の円滑な働きに繋がるので、

両者を鍛えることは、ワーキングメモリシステムを鍛えることに

つながるのではないかと思います

ここまで読んでいただき、

ありがとうございました。

コメント